Erfahren Sie mehr über die Biologie und Ökologie des Goldschakals.

Text: Jennifer Hatlauf

deutscher Trivialname: Goldschakal

wissenschaftlicher Name: Canis aureus

Schulterhöhe: 44 – 50 cm

Körperlänge: bis 105 cm

Gewicht: Weibchen im Schnitt 10kg/ Männchen im Schnitt 11kg (Es gibt auch Exemplare bis 15 kg)

Rutenlänge: 20 – 30 cm, im Verhältnis zum Körper ist die Rute relativ kurz

Mit einer Schulterhöhe von 44 – 50 cm, einem Körpergewicht von bis zu 15 kg und einer Körperlänge von etwa 105 cm zählt der Goldschakal zu den mittelgroßen Karnivoren der Gattung Canis aus der Familie der Canidae. Sein Fell ist gelblich-grau (auch als rötlich beschrieben), im Bereich des Rückens und der Schwanzspitze dunkel und seitlich sowie an den Beinen goldfarben. Seine braune Gesichtsmaske wird von einer deutlichen weißen Zeichnung um das Maul und am Hals geprägt.

Das Trittsiegel des Goldschakals ähnelt dem eines großen Fuchses, jedoch sind die Mittelballen im unteren Teil verwachsen. Dies gilt sowohl für die Vorder- als auch für die Hinterextremitäten.

Sie möchten mehr über den Goldschakal erfahren? Lesen Sie weiter…

Nahrungsökologie

![]() Der Goldschakal ist ein Nahrungsgeneralist und Opportunist, der sich sehr gut an die Saison, das Habitat und die verfügbaren Ressourcen anpassen kann.

Der Goldschakal ist ein Nahrungsgeneralist und Opportunist, der sich sehr gut an die Saison, das Habitat und die verfügbaren Ressourcen anpassen kann.

Hauptbeute sind kleine bis mittelgroße Säugetiere; ebenso Amphibien, Insekten, Fische, häufig Kadaver, pflanzliche Nahrung, anthropogene Nahrungsressourcen (in manchen Regionen Schlachtabfälle).

In stark bejagten Gebieten nutzt der Goldschakal als Hauptnahrung zurückgelassenen Aufbruch oder Aas nicht gefundener Huftiere.

Fortpflanzung

Die Ranzzeit des Goldschakals im europäischen Raum ist im Jänner und Februar. Die Fähe trägt ca. 61-62 Tage und wirft zumeist vier bis fünf Jungtiere (selten bis zu 12 Jungtiere). Von diesen verbleiben in der Regel ein Helfertier bei den Eltern, um bei der Pflege des nächsten Nachwuchses mitzuhelfen.

Der zumeist dämmerungs- und nachtaktive Goldschakal lebt in einem flexiblen Sozialsystem, in dem jedoch die Partner ein Leben lang zusammenbleiben, ihr Territorium gemeinsam markieren und auch gemeinsam auf die Jagd gehen.

- Jungtiere in Israel (Irit Drob / Fiatal példány Izraelben)

- Nachweis eines Wurfs im August 2007 im Gebiet des Nationalparks Neusiedler See – Seewinkel

- Jungtier

- Jungtier

- Jungtier

Lebensraum

Der Goldschakal ist in seiner Lebensraumwahl flexibel und kann sich gut an verschiedene Gegebenheiten anpassen.

Er kann in reich strukturierter Agrarlandschaft ebenso wie in Feuchtgebieten gute Bedingungen und genügend Nahrung vorfinden.

Ausreichend Deckung und Versteckmöglichkeiten unter Tags spielen eine wichtige Rolle in Siedlungsnähe, in Schutzgebieten mit vielen Ruhezonen ist dies jedoch eher nebensächlich.

- Goldschakal-Lebensraum in Slowenien

- Goldschakal-Lebensraum in Slowenien

- Goldschakal-Lebensraum in Slowenien

Verbreitung

Weltweit

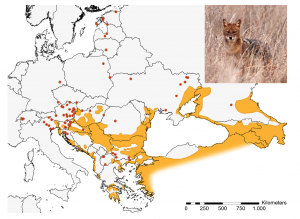

In der Literatur wird das natürliche Verbreitungsgebiet des Goldschakals als ausgedehntes Areal von Nordarfrika über Asien bis nach Zentral-, Ost- und Südeuropa beschrieben. Einer aktuellen genetischen Studie von Koepfli et al. (2015) zufolge handelt es sich jedoch bei den bisher als eng verwandt vermuteten afrikanischen und eurasischen Goldschakalen um zwei verschiedene Spezies.

Der afrikanische Goldschakal ist demnach mit dem Wolf (Canis lupus) näher verwandt als mit den Goldschakalen im europäischen oder asiatischen Raum. Deshalb wird eine neue taxonomische Differenzierung der Spezies in „afrikanischer goldener Wolf“ (Canis anthus) und „eurasischer Goldschakal“ (Canis aureus) vorgeschlagen.

- Trouwborst et al. 2015

Österreich

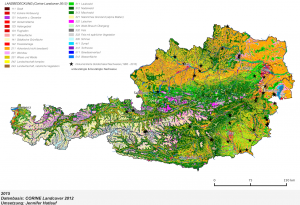

Seit 1987 gibt es vereinzelte Goldschakalnachweise in Österreich und 2007 wurde im Nationalpark Neusiedler See – Seewinkel die erste Reproduktion gemeldet. Eine Sammlung der bisherigen Nachweise ist in der Karte dargestellt (bis 2015).

- Verbreitung Österreich

Zitation:

Hatlauf, J (2021): Biologie des Goldschakals. Abgerufen am: (DATUM) auf Goldschakalprojekt Österreich: https://www.goldschakale.de/biologie/

Der Goldschakal ist ein mittelgroßer Canide, der im allgemeinen Aussehen dem Grauwolf ähnelt, aber zierlicher und kleiner in der Statur ist, mit kürzeren Beinen, aber einem längerem Rumpf und kürzerem Schwanz. Auch ist die Stirn nicht so ausgeprägt wie beim Wolf und die Schnauze ist spitzer (Heptner et al. 1998). Zwischen den Geschlechtern, Populationen und Unterarten kann es deutliche Unterschiede in Bezug auf Körpermasse, Größe, Gewicht, Schädelabmessungen oder Fellfärbung geben (Hatlauf et al., 2021; Lanszki et al., 2018; Rezić et al., 2017; Stoyanov, 2019; Volokh et al., 2016).

Das allgemeine farbliche Erscheinungsbild des Fells erinnert oft an den onomastischen goldenen Farbeindruck, aber es gibt eine beträchtliche Variation, die von blassgelb über ockerfarben bis hin zu braun reicht. Neben ausgeprägten Unterschieden zwischen den einzelnen Individuen kann jedes von ihnen auch eine wahrnehmbare saisonale Farbveränderung aufweisen. Das Gesicht ist bräunlich, oft ziemlich einheitlich gefärbt, aber manchmal mit deutlichen „schwarzen“ Augenlinien im Wangenbereich und einer schwärzlichen Linie in der Mitte der Stirn. Der Hals ist von der Kehle bis zur Brust grau-weiß. Auf dem Rücken bildet ein sehr feines Muster aus schwarzen, braunen und weißen Haaren einen dunklen Sattel, der im Winter besonders ausgeprägt ist. Bei den meisten erwachsenen Exemplaren ist ein weißes oder helles Band zu sehen, das hinter den Schultern beginnt und sich über den ganzen Körper erstreckt. Der Bauch und die Innenseite der Beine sind hell gefärbt (Tóth et al. 2009). Im spärlicheren Sommerfell ist das Haar im Allgemeinen kürzer als im Winterfell. Die piloerektilen Nackenhaare sind in der Lage, eine auffällige Mähne zu bilden, die manchmal bei agonistischem Verhalten eingesetzt wird. Die Lippen sind schwarz, während der Kehlfleck bis zum Bauch im Allgemeinen weiß ist. Die Flanken sind weniger schwarz, während der buschige Schwanz eine dunkle, schwärzliche Spitze hat und im Durchschnitt 24 bis 25 cm lang ist.

Es gibt Berichte über Leuzismus/Albinismus (Sanil et al. 2014; Mahabal et al. 2019) und Melanismus (Ambarli und Bilgin 2013; Álvares et al. 2018) bei Goldschakalen. Für melanistische Exemplare schlugen Galov et al. (2015) jedoch vor, dass diese Mutation durch die Introgression von Haushunden entstanden ist, ähnlich wie bei melanistischen Wölfen und Kojoten. Die Feinstruktur der dorsalen Tannenhaare ähnelt anderen Canis-Arten (Demeter und Spassov 1993), Medulla- und Kutikula-Strukturen ähneln morphologisch denen von Grauwölfen, unterscheiden sich aber deutlich vom Rotfuchs (Arpacik 2020). Die mittleren Teile bestimmter Haare sind amorph und weisen im Allgemeinen eine vakuolierte Struktur auf, die auch fragmentiert ist. Ein unregelmäßiges Mosaikschuppenmuster wurde bereits früher dokumentiert (Keller 1984), wurde aber in einer neueren Studie von Arpacik (2020) nicht gefunden. Der Mittelwert der längsten Haarlänge liegt bei 6,66 (±1,22) cm, der durchschnittliche Markdurchmesser bei 78,32 (±20,96) µm und der durchschnittliche Wurzeldurchmesser bei 102,30 (±17,19) µm (Arpacik 2020). Zusammengesetzte Follikel, die mit großen zusammengesetzten sackförmigen Talg- und apokrinen Schweißdrüsen verbunden sind, sind in Dreiergruppen angeordnet, wobei die zentrale größer ist als die seitlichen und jede ein einzelnes langes Primärhaar und sechs bis acht kleinere Sekundärhaare enthält (Rajani et al. 2020). Die epidermale Hautstruktur ist der des Hundes sehr ähnlich und besteht aus vier Schichten (Stratum basale, Stratum spinosum, Stratum granulosum, Stratum corneum), während ein Stratum lucidum fehlt (Rajani et al. 2020).

Die Ohrmuscheln des Goldschakals sind spitz, und die Form des Innenohrs (knöchernes Labyrinth) deutet auf eine „stürzende“ Jagdfähigkeit hin (Schwab et al. 2019). Die Augenfarbe variiert von blassgelb bis bernsteinfarben (Lewis et al. 1968) und die Iris ist hell- oder dunkelbräunlich (Heptner et al. 1998). Die Fähigkeiten des Sehens sind noch nicht im Detail untersucht worden. Wie bei allen Caniden ist auch beim Goldschakal der Geruchssinn gut entwickelt. Diese Fähigkeit wurde für eine spezielle Rasse von Schakal-Hund-Hybriden, die Sulimov-Hunde, genutzt, die auf russischen Flughäfen als Spürhunde gefördert und dafür gelobt wurden, dass sie bei der Geruchserkennung sogar effektiver sind als normale Hunderassen. Der überlegene Geruchssinn der daraus resultierenden Hybriden wird jedoch durch neuere Studien in Frage gestellt (Hall et al. 2016).

Der Körpergrößendimorphismus bei Goldschakalen ist im Allgemeinen schwach ausgeprägt, wobei ältere Männchen größer sind als Weibchen (Stoyanov 2020b) mit einem Körpergewichtsverhältnis zwischen Männchen und Weibchen von 11,08 % (gemessen an 262 bulgarischen Exemplaren; Raichev et al. 2017). Im Verhältnis zur Körpergröße erscheinen die Beine relativ lang und die Füße sind schlank mit kleinen Ballen (Jhala und Moehlman 2004). Die Ballen weisen eine typische Verbindung zwischen dem dritten und vierten digitalen Ballen an jedem Fuß auf, was jedoch auch bei einigen Hunderassen und Wölfen der Fall sein kann. Die Krallen der beiden mittleren Zehen liegen sehr nahe beieinander.

Die Schulterhöhe des Goldschakals liegt zwischen 44 und 53 cm (Heptner et al. 1998; Volokh et al. 2016). Die Körpermasse von 164 gewogenen Goldschakalen in Ungarn reichte von 9,44 (±0,11) kg bei Weibchen (mit einem Minimum von 6,9 kg und einem Maximum von 12,9 kg, n=84) bis 11,10 (±0,17) kg bei Männchen (mit einem Minimum von 8,2 kg und einem Maximum von 14,8 kg, n=80). Es wurden saisonale Schwankungen der Körpermasse festgestellt, die eine geringe Veränderung zwischen Winter [10,68 (±0,17) kg] und Früh- bzw. Spätsommer [9,87 (±0,22) bzw. 9,94 (±0,21) kg] zeigen (Lanszki et al. 2018). Ähnlich lag in einer ukrainischen Studie mit 44 Individuen das Körpergewicht von Frauen im Durchschnitt bei 10,10 (±0,32) kg und von Männern bei 11,7 (±0,38) kg (Volokh et al. 2016). Das Maximalgewicht aus vereinzelten Funden lag bei bis zu 16,4 kg (Dalmatien; Heptner et al. 1998) bzw. 16,8 kg (Österreich; Hoi-Leitner und Kraus 1989). 42 gemessene männliche Exemplare aus Bulgarien wogen zwischen 9,4 und 15,1 kg, während die weiblichen Exemplare aus dieser Studie zwischen 8 und 14,8 kg wogen (Stoyanov 2020c). Adulte weibliche und männliche Exemplare aus Österreich (n=12) lagen mit 10 bis 12,5 kg ebenfalls in diesem Bereich (persönliche Beobachtung). Im Gegensatz dazu waren Exemplare aus Gujarat in Indien leichter, mit einem Minimum von 6,5 bis zu einem Maximum von 9,8 kg (Jhala und Moehlman 2004).

Schädel

Der Schädel des Goldschakals ist dem des Grauwolfs sehr ähnlich, weicht aber in einigen Aspekten ab, so ist er z. B. viel kleiner (d. h. er hat insgesamt nur die Größe des Neurokraniums eines Grauwolfs) und schlanker mit einer relativ kürzeren Schnauze. Hinsichtlich mehrerer Merkmale nimmt der Schädel eine mittlere Position zwischen dem des Grauwolfs und des Rotfuchses ein. Der Nasenbereich weicht – neben dem Größenunterschied – durch die häufig auftretende Einbuchtung des vorderen Nasenbeins vom Erscheinungsbild des Grauwolfs ab. Ähnlich wie beim Rotfuchs ist der Schädel direkt hinter den Postorbitalfortsätzen am stärksten eingeschnürt (Spassov 1989b; Demeter und Spassov 1993).

Die Altersbestimmung bei Goldschakalen ist durch Analysen der Zahnabnutzung, der Abnutzungsrate der Oberkieferschneidezähne (Samweber et al. 2018), der Verknöcherung der basalen Schädelsynchondrosen (Raychev et al. 1999) oder durch das Gewicht des Auges (Harris 1978) möglich.

Die Schädel- und Zahnmaße weisen sowohl einen sexuellen Größendimorphismus (Hatlauf et al., 2021; Stoyanov, 2019) als auch einen Formdimorphismus (Rezić et al. 2017) auf. Der Gebiss-Typ des Goldschakals ist dem des Hundes recht ähnlich, d. h. diphyodont, heterodont, brachyodont und secodont (Stan 2014). Wenn der erste Prämolar als Milchzahn betrachtet wird, lautet die Zahnformel i=3/3; c=1/1; m=4/4=16×2=32 (Milchzahn) und dann 2/3=42 (Dauerzahn) (Heptner et al. 1998). Der Eckzahn ist gut entwickelt und im Verhältnis kürzer, aber breiter als der des Rotfuchses und kleiner als der des Grauwolfs. Einige der Nagezähne, d. h. der letzte obere Prämolar und der erste untere Molar, haben eine spezielle Funktion (Stan 2014). Die unteren und oberen Prämolaren sind kurz und breit, und das Paraconid des ersten Molaren übersteigt nicht die Höhe des vierten Prämolaren, der die Höhe (Linie) der anderen Prämolaren nicht überschreitet. Das labiale Cingulum des ersten Molaren ist gut ausgeprägt und nicht unterbrochen, was ein wesentliches Merkmal ist, das die zahnmedizinischen Aspekte von Goldschakalen und Grauwölfen unterscheidet. Es scheint, dass die kleineren Backenzähne im Vergleich zum Grauwolf eine geringere Spezialisierung auf Fleischfresser anzeigen (Spassov 1989b).

Das postcraniale Skelett ist in Demeter und Spassov (1993) beschrieben: die Anzahl der Wirbel beträgt 7/13/7/3/ca. 20. Das Baculum (Penisknochen, os penis) ist fast gerade, distal leicht verbreitert, mit einer Längsrille auf der ventralen Seite (Novtrov 1956 fide Demeter & Spassov 1993). Die Morphologie des Baculums erwies sich als variabel (insbesondere in der Länge des Sulcus urethralis und der Länge ohne knorpeliges Ende) und seine mittlere Länge (bei 18 gemessenen erwachsenen Exemplaren aus Bulgarien) betrug 54,77 mm (SE=6,99) (Markov et al. 2018).

In einer vergleichenden Studie der vorderen Extremitäten von Rotfuchs und Goldschakal wurden mehrere Messungen an Scapula, Humerus, Radius und Ulna vorgenommen (Galik et al. 2018). Sie fanden heraus, dass für eine zuverlässige Unterscheidung zwischen Rotfuchs und Goldschakal eine Kombination aus mehreren Messungen notwendig ist. Die Scapula kann allein durch Beobachtung und unabhängig vom Größenunterschied der jeweiligen Art zugeordnet werden. Während der Goldschakal im Allgemeinen eine massivere und breitere Knochenstruktur aufweist, verfügt der Rotfuchs über eine deutlich stärkere Rotationsmuskulatur, insbesondere den Supinator und Pronator teres, was möglicherweise die Ursache für die erhöhte Rotationsarbeit ist. Die Unterschiede können mit den unterschiedlichen Längenverhältnissen der vorderen Extremitäten dieser beiden Arten zusammenhängen, können aber auch morphologische Anpassungen an unterschiedliche Bewegungsmodalitäten in den Knochen des Ober- und Unterarmskeletts widerspiegeln, die mit den intensiveren grabenden Bewegungsmustern des Rotfuchses zusammenhängen könnten (Galik et al. 2018).

Das Mediastinum weist ähnliche Merkmale wie beim Haushund auf, und aufgrund der klaren Trennung der Komponenten des mittleren Mediastinums des Goldschakals kann es in drei Unterregionen unterteilt werden: dorsal, mittel (oder medial) und ventral (Stan 2016). Demeter und Spassov (1993) berichteten von bulgarischen und zentralasiatischen Exemplaren über Messungen der inneren Organe, die auf regionale und saisonale Variabilität hinweisen: Die Länge des Gastrointestinaltrakts betrug 4,3 bis 5,1 m. Die Länge und Breite des Magens betrug 163 bis 210 mm bzw. 65 bis 70 mm. Die mittleren Gewichte von Herz 87,6 g / 76 g, Lunge 191 g / 159 g, Leber 310 g / 264 g und Niere 39 g / 34 g bei männlichen und weiblichen Exemplaren waren ähnlich, aber bei einem männlichen Exemplar, das in Österreich gefunden wurde und sich in gutem Zustand befand (mit einem Gesamtkörpergewicht von 11. Die Gewichte der Organe eines in Österreich gefundenen männlichen Exemplars in guter Körperkondition (mit einem Gesamtgewicht von 11,5 kg) waren ähnlich, scheinen aber nach den Vergleichsdaten von Demeter und Spassov (1993) am oberen Ende zu liegen: die Lunge wog 274 g, die Leber 395 g, die Nieren (Mittelwert) 43,5 g und die Milz 121 g. Die gesamte Histomorphologie der Leber bei Goldschakalen ähnelt der des Haushundes (Zainab et al. 2020). Die Gehirnstruktur ist im Allgemeinen ähnlich wie bei anderen Caninae-Arten.